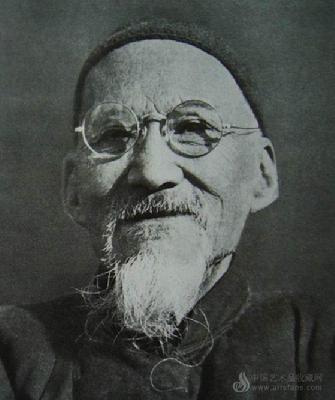

黄宾虹

点击查看大图

黄宾虹

黄宾虹,原名质,字朴存,亦作朴丞,朴岑、劈岑,曾署予向,又号大千;因故乡潭渡村有宾虹亭, 故自题所居曰滨虹草堂,自署滨虹散人,虹若,中年更号宾虹,后以号行。晚年署虹叟,黄山山中人 。原籍安徽歙县人。生卒年月为公元一八六五年至一九五五年。

黄宾虹五岁从师赵经田,他在父亲和启蒙师影响下学习绘画、篆刻。从13岁始,黄宾虹每年从金华返 回歙县参加科 考或省亲,20岁后往返扬州、南京、芜湖游学近10 年,在故里和淮扬一代的族亲家中 观摩临习古代画作。同时,黄宾虹也积极参加革新活动,他曾与谭嗣同笔交。1906年,他与江炜等组织“黄社”,是为纪念明清之际的思想家黄宗羲而成立的。

1907年,黄宾虹因被指控为“革新党”人,受到通缉,遂乔装前往上海。在上海,黄宾虹主要在报社 、书局任职,从事新闻、美术编辑工作。参加编印过《神州国光集》、《神州大观》、《历代名家书 画集》、《中国名画集》以及其他各种画册。1925年,黄宾虹辞去报社、书局编辑工作,在安徽贵池 买下田舍渔湖,回归乡野。不料遭遇洪涝,湖田尽毁,他又不得不返回上海。这回黄宾虹开始投身美 术教育工作,在上海各美术学院担任过国画和画论教师,创办画学刊物。直到1948年返回杭州,这段 时间黄宾虹作为画家和画史研究者的身份更加纯粹,其成熟的“浑厚华滋”、“黑密厚重”的个人风 格开始逐渐显现出来。

他坚持不把绘画当作完全个人的行为,更不是谋生的手段,从事艺术的研究、实践,是为寻求在新 的时代境遇里,在精神文化的嬉变中,如何保存民族本色和特性,黄宾虹此间的画作中并没有看到有什么急切的表白, 而是沉静的思考和观察。 (骆坚群《试论黄宾虹艺术进程的分期及理由》,《东 方博物》,2004年第4期)

1948年,黄宾虹应杭州国立艺专聘请,举家南返。从1948年到1955年这段时间是黄宾虹“大器晚成” 的时期。其画学思想逐渐成熟,提炼出“内美”的概念。在这生命的最后七年里,黄宾虹创作了大量 的作品,不仅与自己之前的艺术拉开差距,更是推进了中国画语言系统的现代化进程。初到杭州之时 ,黄宾虹已经患有白内障,不过并无大碍。这一时期的创作黑密浑厚、润泽华滋的风格更趋纯粹,技 法精进而圆熟。随着白内障病情的加重,黄宾虹一侧的眼睛完全失明,一侧模糊不清,在这样极端的状况下,黄宾虹反而更加大胆地尝试笔墨表现力的极限,达到了他自己所谓的:“士夫之画,浑厚华滋,秀润天成,展观之余,自有静穆之致,扑人眉目,能令睹者矜平躁释,意气全消”的静穆之致的境界。

作为一名学者,黄宾虹对中国画史和画论的贡献的不可估量的,根据薛永年先生的观点,其著述可以 分为五类。第一类属于西方美术史的评价,如《新画训》。第二类属于中国美术通史,如《古画微》 (1925)、《画学篇译义》(1954)。第三类属于突破传统画史观的著述,如《美术杂画史》(30— 40 年代)、《国画之民学》(1948)。第四类属于资料丰富讲求方法的画家个案研究,以及断代画 史与区域画史,其中个案研究如《明代画家沈石田先生传》(1929)、《渐江大师事迹佚闻》(1940 )、《垢道人佚事附垢道人遗著》(1943)。断代画史如《画征录商兑》(1919—1920)、《近数十 年画者评》(1930)。区域画史如《黄山画苑论略》(1926)、《黄山丹青志》(1939)及《增订黄 山画苑论略》(晚年)。第五类属于讨论新方法记述新情况的鉴藏著述及编年著述,如《中华名画· 史德若藏品影本序》(1914)、《古画出洋》(1919)、《泸滨古玩市场记》(1926)《鉴赏学简说 》(40 年代)和《画史编年表》(1939)。黄宾虹是最早以世界史的眼光审视中国美术发展,从事中国绘画史著述的美术史论家。

您当前所在位置:

您当前所在位置: